Faut-il opter pour les fondations profondes

Lorsque le sol se révèle hostile, incapable de supporter directement la charge d’une construction, les équipes techniques se retrouvent face à un dilemme crucial : faut-il opter pour des fondations profondes ou choisir la technique d’amélioration de sol ? Ces décisions, loin d’être anodines, impactent directement la sécurité, la durabilité et le coût total du projet. Avec plus de quarante années sur le terrain, j’ai souvent vu comment le choix mal adapté des fondations peut transformer un chantier prometteur en une suite d’aléas coûteux. Cet article explore en profondeur les raisons qui justifient le recours aux fondations profondes, les conditions qui les rendent incontournables, ainsi que les alternatives existantes, à travers l’angle technique, économique et pratique.

Pourquoi les fondations profondes sont incontournables sur les sols difficiles

La première chose à comprendre, c’est que tous les sols ne se valent pas. Parfois, la couche superficielle se compose d’argiles molles ou de terres instables qui ne supportent pas la charge d’un bâtiment, quel que soit son poids. Cette faible portance implique que les fondations classiques — semelles filantes ou radiers — ne peuvent assurer la stabilité requise. Dès lors, deux solutions principales sont possibles : traverser cette couche faible pour s’ancrer dans des couches plus solides (fondations profondes), ou renforcer le sol existant (amélioration de sol).

À titre d’exemple, dans une étude récente sur un projet de construction d’envergure, le profil du sol comportait 8 mètres d’argile molle sous laquelle se trouvait une couche de graves compactes. Pour supporter une charge totale de 30 000 kN transmise par le bâtiment, il devenait impératif de descendre jusqu’à cette couche stable. Les pieux forés constituaient la solution technique plébiscitée, car ils transmettaient les efforts du bâtiment directement aux graves compactes, évitant ainsi le risque de tassement important lié à la couche d’argile. Cette approche, bien qu’énergivore en termes de forage, garantissait la pérennité de la structure.

Les fondations profondes sont particulièrement recommandées lorsque :

- Le sol superficiel présente une faible portance et risque un tassement différentiel

- Les charges applicables sont trop importantes pour le sol en surface (bâtiments industriels, immeubles à plusieurs étages)

- Le site présente des contraintes géologiques, telles que la présence d’une nappe phréatique haute ou des sols expansifs

- Les conditions environnementales, comme en zone sismique, exigent une meilleure résistance aux mouvements du sol

Les professionnels du secteur comme Bouygues, Vinci ou Eiffage ne construisent pas sans une étude géotechnique précise. Celle-ci détermine précisément la nature des sols en place et guide vers le type de fondations adapté. Ignorer cette étape, c’est s’exposer à des sinistres qui auraient pu être évités dès la conception.

Le tableau suivant met en parallèle les caractéristiques principales des sols et la pertinence d’opter pour des fondations profondes :

| Type de sol | Problématique | Fondations adaptées | Risques sans fondations adaptées |

|---|---|---|---|

| Argiles molles (faible portance) | Risque important de tassement et de gonflement | Fondations profondes (pieux forés) | Tassements différentiels, fissures structurelles |

| Sol meuble sableux | Risque d’éboulement ou glissement | Amélioration de sol ou pieux battus | Affaissements, instabilité |

| Roche ou sol compact | Bonne portance | Fondations superficielles classiques | Risque limité, fondations classiques suffisantes |

En résumé, plus le sol superficiel s’avère incapable de reprendre la charge sans risque, plus les fondations doivent s’enfoncer en profondeur. Çela explique que, dans les projets des grands groupes comme Saint-Gobain ou Demathieu Bard, la fondation profonde demeure la méthode préférée quand le contexte le requiert, malgré le surcoût apparent. La sécurité et la pérennité en justifient pleinement l’investissement initial.

Les différentes techniques de fondations profondes et leurs applications spécifiques

Les fondations profondes couvrent une gamme variée de solutions techniques, adaptées à des profils et contraintes spécifiques. Le choix parmi ces techniques s’appuie sur des impératifs tels que la nature du sol, la charge à reprendre, l’accès au chantier, ou encore le temps et le budget disponibles.

On distingue principalement :

- Les pieux forés : qui consistent à forer un trou dans le sol puis à le remplir de béton armé. Ces pieux sont particulièrement adaptés pour traverser une couche instable d’argile ou de limons avant d’atteindre une couche portante comme les graves compactes. La durée et le coût du forage peuvent néanmoins être importants, surtout sur des sites encombrés ou difficiles d’accès. Mais cette technique reste souvent la plus sûre et la plus durable.

- Les pieux battus ou foncés : ces pieux en béton préfabriqué, acier ou bois sont enfoncés à l’aide de marteaux hydrauliques. Cette méthode est rapide et efficace, notamment sur des sols sableux ou argileux stables, mais peut générer des nuisances sonores importantes ainsi que des vibrations nuisibles aux constructions voisines. Ces contraintes font que le recours à cette technique est parfois limité dans les centres-villes ou à proximité d’ouvrages sensibles.

- Les micropieux : ce sont des pieux de très faible diamètre qui peuvent être installés dans des zones étroites ou sous des structures existantes. Cette technologie est souvent employée lors de renforcement de fondations plutôt que pour une construction neuve standard.

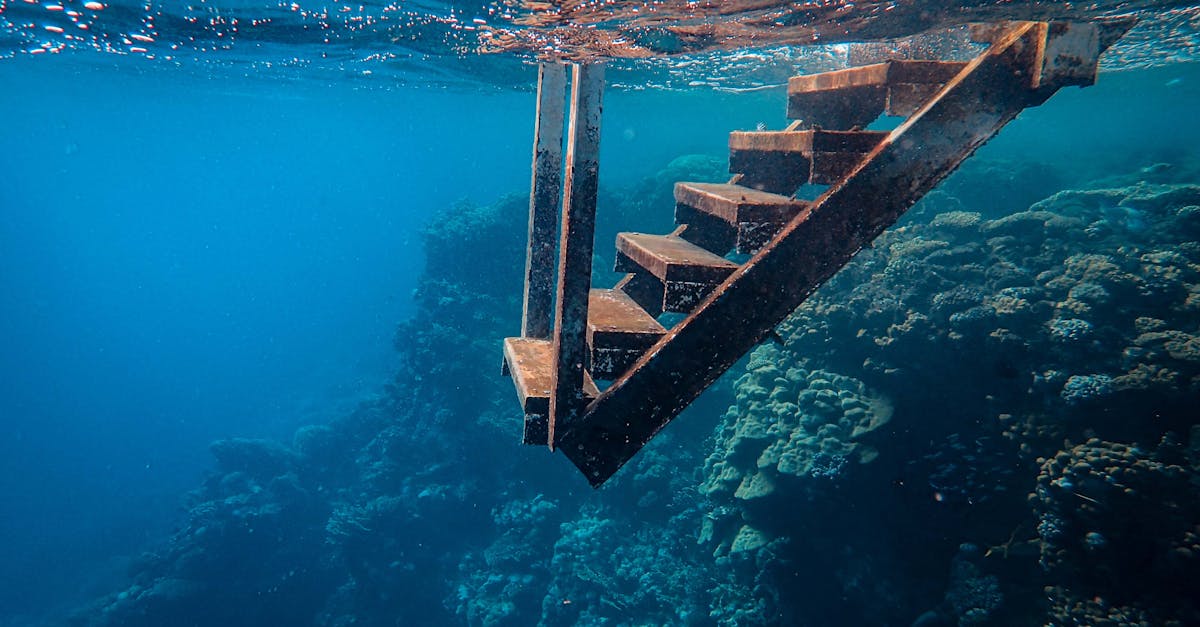

- Les caissons et puits : ils correspondent à des structures creuses, soit cylindriques, soit rectangulaires, permettant de créer des fondations volumineuses dans des sols compliqués. Ils sont surtout utilisés pour les ouvrages hydrauliques ou en milieu aquatique, comme chez Colas ou NGE sur des barrages ou quais portuaires.

Voici un tableau synthétique des types courants de fondations profondes :

| Type de fondation | Matériaux | Avantages | Contraintes |

|---|---|---|---|

| Pieux forés | Béton armé | Bonne adaptation aux fortes charges, peu de nuisance sonore | Coûts et temps assez élevés, nécessité d’un matériel lourd |

| Pieux battus | Bois, acier, béton préfabriqué | Rapide à mettre en œuvre, coût modéré | Bruit, vibration, accès difficile en zone dense |

| Micropieux | Béton armé | Installation dans les zones étroites, peu invasif | Capacités portantes limitées, uniquement renforcement |

| Caissons | Béton, acier | Très forte capacité, utile en milieu aquatique | Coûts importants, mise en œuvre complexe |

La sélection de l’une ou l’autre technique ne se fait donc pas à la légère. Par exemple, dans un projet mené par Fayat pour un parc industriel situé sur un sol argileux instable, les pieux forés ont été privilégiés car ils permettaient une très bonne capacité portante tout en minimisant les nuisances vis-à-vis des constructions voisines. En revanche, sur un projet de lotissement traité par Sogea et NGE, une combinaison de solutions incluant des pieux battus pour certains bâtiments et des micropieux pour des renforts ponctuels a été nécessaire.

Pour mieux appréhender les coûts et fondations sur argile, cet article de CDE Construction détaille bien les options : Comparatif fondations sur sol argileux.

Dimensionner correctement des pieux profonds : les clés d’un calcul fiable

Le dimensionnement des pieux pour des fondations profondes repose sur une rigueur absolue. Il s’appuie sur des données géotechniques précises, généralement issues de sondages pressiométriques permettant de connaître la pression limite nette ((p_{le}^*)) du sol porteur. Ces mesures, combinées à des coefficients de sécurité et des formules éprouvées, assurent que chaque pieu reprendra la charge sans risque de rupture ou tassement excessif.

La formule classique vient de la méthode des pressiomètres :

Charge portante d’un pieu (Qpu) = Aire de la pointe × Facteur de portance (kc) × Pression limite nette (ple*)

Par exemple, pour un pieu cylindrique de 0,6 m de diamètre et une ancre dans des graves compactes avec (p_{le}^* = 2.5 , text{MPa}), avec un coefficient de portance (k_c = 0.45), on calcule :

- Aire de la section pieu : (A_p = pi times frac{0.6^2}{4} ≈ 0.283 , m^2)

- Charge portante : (Q_{pu} = 0.283 times 0.45 times 2500 = 318.4 , kN)

Pour un bâtiment transmettant une charge totale de 30 000 kN, il faut donc un nombre de pieux :

N_pieux = Charge totale / Charge portante par pieu ≈ 30 000 / 318.4 ≈ 95 pieux

Cette réalité impose cependant quelques réserves :

- L’effet de groupe : regroupés trop près, les pieux peuvent perdre en capacité par interaction.

- Hypothèses conservatrices : on ignore souvent le frottement latéral dans la couche molle, ce qui sécurise le calcul mais ne valorise pas tous les bénéfices.

- Qualité du forage : une mauvaise réalisation peut compromettre toute la fondation.

Autant dire que la maîtrise de ces paramètres passe par une collaboration étroite entre géotechniciens, ingénieurs et entreprises de travaux comme Demathieu Bard ou Lafarge pour la fourniture des matériaux béton. Une étude rigoureuse associée à un choix technique rationnel reste la meilleure garantie contre les sinistres futurs.

Pour approfondir sur la planification des travaux en lotissement et les étapes liées, consultez cette ressource complète : Étapes travaux lotissement.

Amélioration du sol par inclusions rigides : méthode, calculs et coûts associés

Face au dilemme, une autre solution ingénieuse consiste à renforcer la couche faible plutôt qu’à s’en affranchir. C’est la technique de l’amélioration de sol par inclusions rigides : on insère des colonnes sans armatures, de béton ou mortier, qui densifient la couche instable et lui confèrent une portance suffisante pour le radier supportant la structure.

Si, par exemple, chaque inclusion peut reprendre une charge de 500 kN, pour une charge totale de 30 000 kN :

Nombre d’inclusions = Charge totale / Charge par inclusion = 30 000 / 500 = 60 inclusions

Les coûts se décomposent entre inclusions et construction du radier :

- Coût unitaire d’une inclusion : 450 €

- Surface du bâtiment 20 m × 30 m = 600 m²

- Coût du radier sur sol amélioré : 250 €/m²

Calcul :

- Coût des inclusions : 60 × 450 € = 27 000 €

- Coût du radier : 600 m² × 250 € = 150 000 €

- Coût total = 177 000 €

Cet investissement reste notablement supérieur à celui des pieux dans ce cas, mais la solution par inclusions peut être plus rapide à mettre en œuvre et convient quand le forage est difficile ou que les nuisances doivent être limitées.

Il ne faut pas omettre que le radier, bien qu’il repose sur un sol amélioré, doit être conçu pour répartir efficacement les charges entre les inclusions, ce qui peut engendrer la nécessité d’un matelas de répartition ajouté, augmentant ainsi le budget. Les artisans comme ceux recrutés dans des entreprises telles que Colas ou NGE savent que ces détails techniques sont déterminants.

Pour éviter les erreurs fréquentes dans la mise en place des fondations profondes et connaître la checklist indispensable, ce lien est fortement recommandé : Checklist fondations profondes.

Analyse comparative entre fondations profondes et amélioration de sol

La comparaison des deux solutions ne saurait se réduire à un simple critère financier. Bien que, dans l’étude présentée, les pieux profond coûtaient environ 125 000 € contre 177 000 € pour l’amélioration de sol, d’autres paramètres jouent un rôle non négligeable :

- Gestion des tassements :

Les pieux reportent la charge directement sur le sol porteur, minimisant les tassements. L’amélioration par inclusions limite aussi les tassements mais peut laisser un résidu non négligeable, surtout en argiles sensibles. - Délais d’exécution :

Les pieux forés demandent des forages longs et techniques, avec possibles complications (venues d’eau, refus de forage). Les inclusions sont souvent plus rapides sur grandes surfaces, réduisant ainsi le temps de chantier. - Risque d’exécution :

L’exécution des pieux expose à des anomalies de forage ou rupture de bétonnage, tandis que les inclusions exigent une bonne continuité et cohérence dans le radier. Les erreurs sont coûteuses dans les deux cas. - Impacts environnementaux et de voisinage :

Les pieux battus, notamment, génèrent vibrations et bruit alors qu’une amélioration de sol peut être plus discrète sur des chantiers en zone urbaine dense.

| Critères | Fondations profondes (pieux) | Amélioration de sol (inclusions + radier) |

|---|---|---|

| Coût direct | 125 400 € (moins cher) | 177 000 € (plus cher) |

| Gestion des tassements | Très efficace, tassements minimes | Bonne, mais tassements résiduels possibles |

| Délais | Plus long, forage complexe | En général plus rapide en surface |

| Risques d’exécution | Forage, bétonnage | Cohérence du radier et inclusions |

| Impact site | Bruit et vibrations (selon type) | Moins de nuisance sonore |

Cette analyse rejoint ce que savent bien les experts terrain, notamment chez Eiffage ou Vinci. Chaque projet est unique et nécessite une approche sur-mesure. Si la couche solide est moyennement profonde, l’amélioration de sol peut représenter une option intéressante. Sauf qu’elle demande un investissement initial plus important et un suivi de chantier rigoureux.

Les pièges courants à éviter dans la mise en œuvre des fondations profondes

Parce que la réussite d’un chantier repose souvent sur ce qui se passe en sous-sol, voici les erreurs majeures observées sur le terrain, que ce soit dans des projets pilotés par des groupes comme Lafarge ou des petites structures :

- Mauvaise reconnaissance du sol : Un sondage insuffisant entraînera un choix technique inadapté, pouvant provoquer tassements excessifs ou même rupture.

- Mauvaise implantation des pieux : Des erreurs de repérage peuvent grever la stabilité de la structure.

- Qualité médiocre du béton ou renforcement : Le recours à des matériaux bas de gamme ou une mauvaise mise en œuvre fragilise la fondation.

- Non prise en compte des effets de groupe : Ne pas respecter les distances minimales entre pieux impacte leur capacité portante.

- Négligence sur le contrôle qualité : Manque d’inspections rigoureuses lors du forage et bétonnage, entrainant des malfaçons invisibles.

Le retour d’expérience montre que le succès repose sur la rigueur du suivi, la qualité du matériel, ainsi que la compétence des équipes engagées. Pour éviter ces erreurs, consultez ce guide complet : Erreurs fondations profondes.

En parallèle, une bonne préparation des réseaux enterrés, un chantier bien sécuritaire, ainsi qu’une bonne coordination avec les autres corps d’état sont essentiels pour ne pas créer de surcoûts ou retards.

Le poids des fondations profondes dans le budget global d’un chantier

Les fondations représentent souvent une part importante du budget total, particulièrement en présence de sols difficiles. Leur coût intègre le matériel, la main d’œuvre qualifiée, les frais annexes (mobilisation de matériel lourd, logistique, analyse géotechnique). Par exemple, dans le cas étudié, un pieu d’environ 11 mètres linéaires revient à 1 320 € (120 €/m × 11 m), et près de 95 pieux sont nécessaires, ce qui porte la facture à environ 125 400 €.

En comparaison, la solution d’amélioration de sol à base d’inclusions rigides, bien qu’étant plus chère directement (177 000 €), peut générer des économies indirectes.

Quelques conseils pour gérer au mieux le budget :

- Bien étudier le terrain en amont avec un géotechnicien, notamment avec un pressiomètre pour définir la meilleure solution à moindre coût.

- Comparer plusieurs devis en vérifiant la prise en compte complète des prestations (forage, béton, acier, entretiens de chantier).

- Privilégier les entreprises ayant démontré un savoir-faire sérieux dans des environnements complexes, comme celles listées sur le site de construction CDE et le poids lourd Lafarge.

- Anticiper les risques liés au chantier qui peuvent faire exploser le budget en cas de surprise géotechnique.

Pour un panorama clair sur ce sujet, notamment pour un terrain argileux, voir cette étude de budget : Budget fondations profondes.

Les enjeux environnementaux et réglementaires associés aux fondations profondes

Dans un contexte où la construction responsable est au cœur des préoccupations, les fondations profondes posent plusieurs défis environnementaux et réglementaires :

- Consommation énergétique : Le forage profond et les matériaux, notamment le béton et l’acier, ont un impact carbone significatif. Lafarge et Saint-Gobain travaillent activement à réduire leur empreinte par l’utilisation de ciments faiblement émissifs et de bétons bas carbone.

- Gestion des eaux souterraines : Le forage peut perturber les nappes phréatiques, nécessitant une gestion rigoureuse pour éviter pollutions et déséquilibres écologiques.

- Rejets de matériaux et déchets : Le chantier doit prévoir le traitement des déblais et éviter la contamination des sols et nappes.

- Respect des normes et autorisations : Les travaux sont soumis à de nombreuses réglementations (DTU, normes européennes, lois locales), ainsi qu’à des autorisations environnementales, notamment en zone protégée.

Plus que jamais, le dialogue entre maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, et entreprises comme Fayat ou Colas est indispensable pour réduire l’impact tout en préservant la qualité et la sécurité, conformément aux exigences actuelles.

Un complément utile pour approfondir ces notions figure ici : Pratiques et solutions pour sol humide.

Se préparer à la réalisation d’un chantier avec fondations profondes : bonnes pratiques et recommandations

La réussite technique et financière d’un chantier avec fondations profondes dépend beaucoup de la préparation. Voici quelques recommandations qui résultent de quarante années d’expérience terrain :

- Commande d’une étude géotechnique complète : elle oriente le type de fondation, son dimensionnement et optimise les coûts.

- Planification rigoureuse : prévoir le phasage des travaux, notamment la coordination avec les réseaux enterrés qui doivent rester accessibles et protégés.

- Choix des prestataires fiables : déléguer à des entreprises reconnues dans la réalisation de pieux ou d’inclusions, tout comme le font les grands groupes Demathieu Bard et Sogea sur leurs chantiers.

- Suivi de chantier : surveiller la qualité du forage, contrôle des bétons, vérification de l’implantation exacte des pieux.

- Gestion des aléas : prévoir un plan d’urgence pour les imprévus géotechniques ou météorologiques.

C’est cette rigueur qui évite les mauvaises surprises de chantier et permet de maîtriser le budget, le planning, et surtout d’assurer une base solide pour le bâtiment.

Pour un complément sur la planification et les coûts, il est intéressant de parcourir cette comparaison spécifique à la construction de lotissements : Comparatif travaux lotissement.